元服式で務めた役の意味

兄の道隆に反発した道長が頼ったのは、一人は姉の詮子だった。彼女にとっても、兄の道隆や道兼はかなり年上だったのに対し、末っ子の道長は年下で、ともにすごした時間も長かった。このため、詮子は道長には、ほかの兄弟よりも親しみを感じていた。

そして、「光る君へ」で描かれたのと同様、道長は道兼との距離も縮めていた。

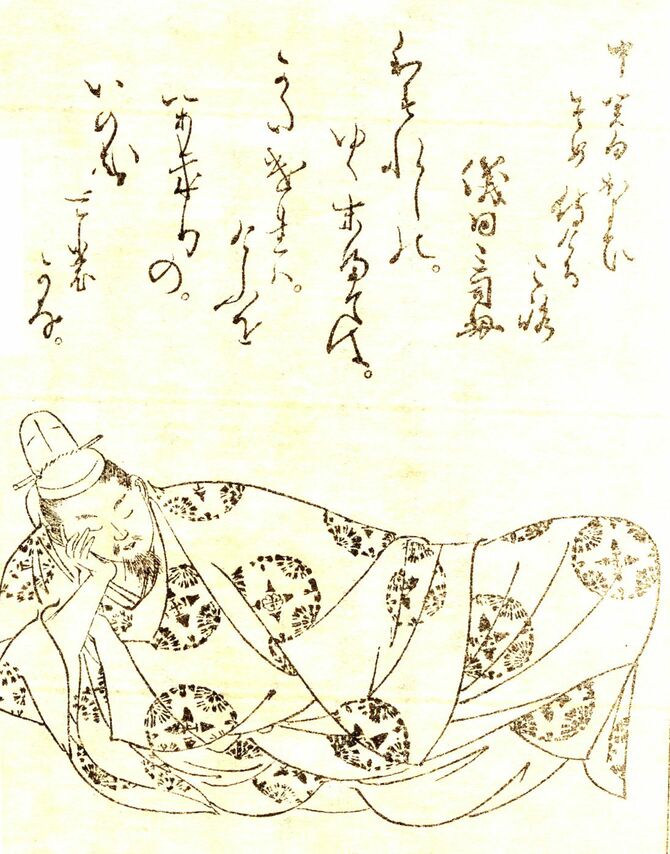

長徳元年(995)2月27日、道長は道兼の次男(長男は夭折した)、兼隆の元服式に参加し、加冠の役を務めている。平安時代、男性は元服して「大人」になると、髪を頭頂部で髷に結って、それをおおうように冠を被った。当時の男性にとって、この冠は非常に重要で、それを脱ぐのは下着姿になるくらい恥ずかしいことだとされていた。

したがって、元服式でも加冠の儀がいちばん大事で、それを務める加冠の役の重要性はいうまでもなかった。たとえば天皇が元服する際は、太政大臣がいれば、その座に就いている貴族が務めるものだった。だから、道兼の嫡男の加冠なら、兄で関白の座にあった道隆が務めるのが順当なところだったが、それを道長が務めたのである。

道隆 vs 道長・詮子・道兼

道隆はそれから1カ月半後の4月10日に死去する。死因が持病の飲水病、つまり糖尿病だったか、大流行していた疫病の疱瘡、つまり天然痘だったか、どちらともいいきれないが、死去する1カ月半前には、加冠を務められる状態ではなかったかもしれない。

だったら、長男ですでに内大臣になっていた(道長はまだ権大納言だった)伊周が務めてもよさそうなものだが、じつは、道隆も伊周も、多くの公卿たちが参加した兼隆の元服式を欠席している。そして、結局、道隆との関係を悪化させていた道長が加冠の役を務めたということは、次のことが考えられるだろう。

専横がすぎる道隆との関係は、道長だけでなく道兼もまた悪化させていた。また、道兼は兄の道隆を祖とする中関白家と対抗するようになり、自分を中心とする派閥に弟の道長を導き入れた。

そして、おそらくは一条天皇の母である詮子も、道兼の構想を受け入れた。だから、死期を悟った道隆が、伊周を内覧(天皇に奏上する文書に事前に目をとおす役割で、職務は関白に近い)に就けようとしても、関白を辞して伊周に譲ろうとしても、詮子の意を受けた一条天皇は却下したのである。